Татьяна Сотникова (Анна Берсенева)

МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ПО СРЕДАМ

№ 320

НОВОЕ ВАРВАРСТВО, КОТОРОЕ МИР

ПРОБУЕТ НА ЗУБ

Книга Виктора Ерофеева «Новое варварство. Роман-фантазия о русской вине» (Лейпциг: ISIA Media Verlag. 2025. Берлин: Vento Book Publisher. 2025) — произведение такое же безбрежное, ни в каком смысле не сводящееся к одному определению, как и его заглавная героиня, фигурирующая в романе под именем Рувина (подозрительным каким-то) или Руви (того не лучше).

«Некоторые по-прежнему думают, что Русская Вина — неодушевленное понятие, — пишет автор. — Она не бьется у вас в руках как сибирская стерлядь, желая вернуться на влажную родину. Она не пахнет, как апельсин. Она даже не похожа на вечнозеленую лавровишню, в зарослях которой аккуратные немцы прячут баки с раздельным мусором. На самом же деле, она не только одушевлена нашими несчастьями, бедами, трагедиями и катастрофами. Она в своем одушевлении превратилась в прекрасную молодую особу, которой я предложил руку и сердце».

Эта молодая особа (автор-повествователь, кстати, предложил ей не только руку и сердце, но и разнообразный секс) — своего рода Вергилий, с которым писатель путешествует — нет, не по аду, а по российскому пространству, истории, литературе, метафизике — по всему, из чего состоит эта страна. Получал ли Данте упреки от Вергилия? А писатель их от Руви получает: «Я — твое порождение, твое дитя. Ты меня развратил, сбил с толку, засунул мне голову в порномир», — и отвечает на них: «Я не знаю, кто кого породил, я тебя или ты меня».

Размышления об этой спутнице вспыхивают по всему тексту.

«Какое будущее ждет русскую вину, которая существует в основном в головах украинцев и их союзников? Возможно ли переселение русской вины в русские головы или это пустая затея? <…> Немцы прозрели через двадцать лет после войны. У нас чем прозревать? <…> Русские не признают вины ни теперь, ни позже — никогда. Они не то чтобы забудут войну, они ее не заметят. Они растворят ее в своем сознании».

Писатель же, которого Руви то ли сопровождает, то ли ведет за собой, — плод того литературного дерева, которое с приходом к власти Пончика (иного имени российский диктатор у писателя не заслужил, потому что его судьба — быть пародией) «перегнулось, и золотые яблоки оказались на Западе». Оттуда писатель вместе с Руви прибывает на фантасмагорическую научную конференцию в Институт мировой литературы, с которым связана немалая часть его прежней жизни. В конференции участвуют Ясперс, Ханна Арендт, Михаил Эпштейн, писатель Сисин из романа Виктора Ерофеева «Страшный суд», покойный Лева Рубинштейн, идеолог нового русского фашизма Александр Дугин и другие неожиданные персонажи.

Выступления на конференции, впрочем, не помогают русскому писателю в понимании русской вины. Вот берет слово Ясперс:

«Уже то, что думает о нас мир, не может быть нам безразлично; ибо мы знаем, что составляем часть человечества, мы сначала люди, а потом немцы. «Как у них просто, — подумал я. — Спроси русского, кто мы? Сначала люди, а потом русские? Он не поймет. Он скажет, что только русские и есть люди. По-настоящему. А остальные непонятно кто».

В рамках конференции ученым показывают документальный фильм.

«Съемки разрушенных украинских городов показаны под записи телефонных разговоров российских солдат с родными. Фильм произвел на живых и мертвых ученых неоднозначное впечатление. Некоторые ученые сбежали с просмотра.

ДОЛБОЕБ. Я стал долбоебом. Могу убить человека в голову. Я не боюсь, я не горжусь, мне просто похуй.

— Зайка, все хорошо? — спрашивают с родины.

— Пытали пленных.

— Людей тут убиваем, мам.

МАМА (недоверчиво). Ты уверен, что это люди?

ДРУГОЙ ДОЛБОЕБ (скромно). Маленько тут подукрал.

ДРУГАЯ МАМА (умиляется). Ты мой сладенький!».

Происходит же эта конференция в небесно-подземной Москве — «катакомбах, поднятых в небо».

«Ау, Москва! Я уже давно стал догадываться, что Москвы как таковой не существует, что она самый субъективный город на свете и целиком зависит от нашего воображения, жизненной энергии, настроения. Париж стоит как каменная стена, плевать ему на ваши эмоции. Развелись вы или снова женились, умерли или снова родились — Париж от этого не меняется. Москва же рассыпчата, как гречневая каша, и категорически капризна. Она рождается в ваших переживаниях и умирает вместе с ними. Москва — всего лишь ощущение».

В этом поразительном, уж точно не географическом образовании становится окончательно ясно, что не следует, да и невозможно рассматривать книгу Виктора Ерофеева как нон-фикшн философско-публицистического толка, как бы ни наводила на такое восприятие плотность мыслей, которые эта книга в себя включает.

Как только писатель и Руви проникают в небесно-подземную Москву, в подвале храма Василия Блаженного их встречают две веселые девушки, Рита и Маша, «которые получают кайф от своего постмодерна — служения родине. В небесном подземелье они бегают по огненному кругу, как две раздирающие материю кошки. Вот кто-то скажет: почему это кошки играют в постмодерн? А почему нет? Там есть и головастики, которые никогда не станут лягушками, а есть квакающие лягушки, которые ждут своего превращения в жаб. Есть ученый пингвин, который, как наседка, высиживает русскую историю, и жук-гроссмейстер эфирных полей».

Всё там есть, в небесно-подземной Москве.

«Народу на улицах было немного. Дома стояли монументальные, в сталинском, грузинско-итальянском стиле, как на Тверской, и даже памятник Пушкина был похожий, но во всем чувствовалась не свойственная земной Москве туманная осмысленность состояний, очевидное приближение к предпоследней тайне. Я с удивлением обнаружил, что балерина на вышке дома на Пушкинской площади с поднятым в правой руке серпом и молотом, давно уже убранная в земной Москве, как говорят московские сплетни, по причине того, что Пушкин со своего пьедестала заглядывался ей под юбку, здесь осталась невредимой. Вообще символов советской Москвы было больше, чем в ее современной земной реплике».

А в центре этого города, в здании бывшего Английского клуба на Тверской, располагается Музей Русской Мудрости. Его концепцию писатель определяет следующим образом: «Желание покуражиться, выпасть из правил жизни и жить неправильно, но ярко, триумфально, подчас за счет других обычаев и моральных устоев, бросить вызов порядку, каким бы он ни был, воспеть безобразие и самого себя на фоне и внутри этого самого безобразия. Я не знаю другой такой культуры, где есть этот культ праведного, сакрального безобразия в масштабах всей страны. Нет такого русского, кто бы не рассмеялся при встрече с народной мудростью. Смеются все, от бомжа до царя. Все пропитаны матерной философией. Западный человек добавил бы, что это пахнет русским анархизмом. Но был бы лишь поверхностно прав. В России нет свободы, которая заключена в анархизме, но есть вольница, которая готова утереть нос самой свободе».

Писателя и Руви сопровождает по музею его директор по имени (или фамилии, или отчеству) В-рот-ебись. Писатель и Руви изучают образчики народной мудрости:

«Пошел на повышение: раньше пятки лизал, а теперь хуй сосет!

Раньше молодцам все было по плечу, а сегодня все похую».

«В-РОТ-ЕБИСЬ. А вот про армию и флот. Наказ патриотов.

Служи, браток, как мы служили, а мы на службу хуй ложили!».

«Мы очутились в зале с черно-красными занавесками советского морга. На занавесках было написано:

Мы святых едим, да чертями серем.

Я. Русское народное богословие».

«По стене проползла, как будто разведчик по минному полю, надпись:

Помер Максим, да и хуй с ним!

Я. Отношение к чужой смерти. Ноль эмпатии. Наши умирают легко».

«РУВИ (переходя в следующий зал, в восторге). Зато вот перл!

Гудит как улей, родной завод: а нам все похуй, ебись он в рот!

РУВИ. На этом строится отношение к работе. Так никто другой не скажет».

Директор В-рот-ебись подводит итог экскурсии: «В разных культурах есть свои разговоры ниже пояса. Но что поражает в русской преисподней, несравненно более значимой, чем та классическая русская культура, которая настроена на борьбу со злом во всех его видах и ипостасях? Коллективный портрет народной культуры с ухмылкой, издевательством, страстью трикстера (плута) унизить другого, кто высокой культуре противостоит, противоречит».

При всей насыщенности небесно-подземной Москвы интерес Руви к России ею не ограничивается — Русская вина летает по всей стране. Привозит она писателя и в сибирский поселок Пихты на Васюганских болотах, площадь которых больше, чем площадь Швейцарии, Эстонии и Словакии. Здесь нет ни одного памятника репрессированным. Жители Пихт сожалеют, что к ним перестали присылать настоящую интеллигенцию, и здешняя Тайга (она вместе с Николаем Михайловичем — надо полагать, Карамзиным — приобщает писателя и Руви к русской истории) восклицает: «У нас ведь какое образование и медицина были благодаря врагам народа, как культура развивалась! Какие у нас артисты выступали! Если бы не сталинские репрессии, разве кто-то из них приехал бы к нам! А теперь снова есть и госизмена, и террористы, и иноагенты — пожалуйте, дорогие, гоните их к нам!».

«И что же будет?» — спрашивает Русскую вину писатель, измученный не столько странствиями по родной стране, сколько осознанием ее сути. «Ничего не будет, — отвечает ему Русская вина. — Россия будет наказана тем, что она есть».

Роман «Новое варварство» действительно безбрежен — это не преувеличение. В нем есть всё и все.

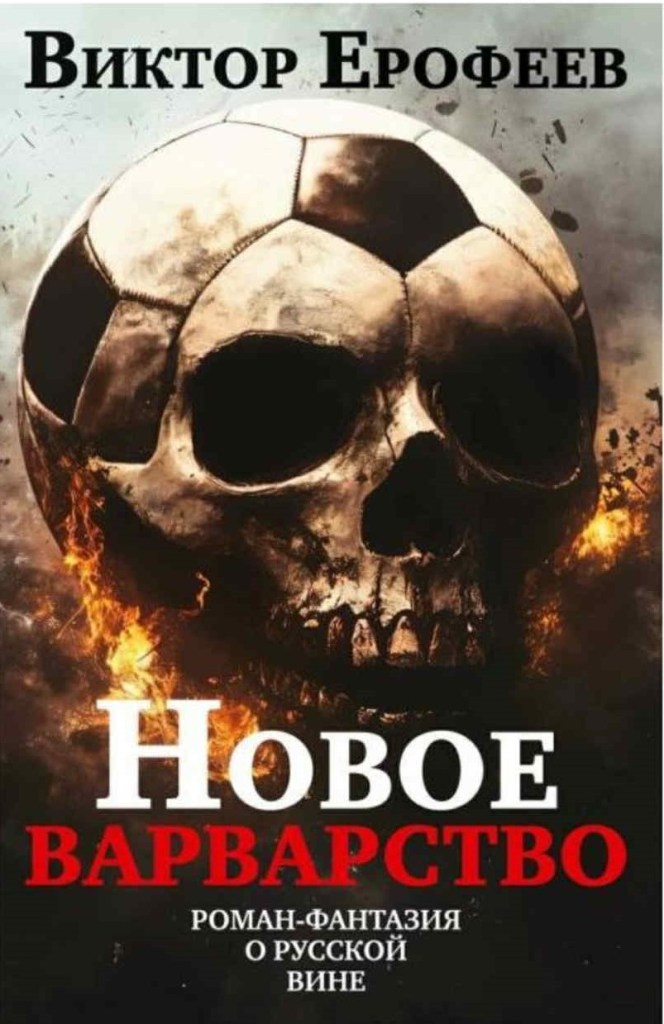

Есть школьники, во времена детства писателя игравшие в футбол черепами.

«Я сам попробовал было играть с черепами, но что-то мешало, а мои одноклассники в школьной форме, на переменах и после уроков, вспотевшие, с хохотом носились по площадке возле нашей школы, стоящей на пригорке, забивая черепами голы в самодельные ворота из школьных портфелей. Порой проходившие мимо наши учителя останавливались, смотрели на игру. Улыбались. Пожимали плечами. Учитель физкультуры однажды даже достал свисток и был судьей. Прохожие, особенно женщины, иногда ругались на игроков, но не долго, рядом был рынок, он интересовал их больше черепов. Это было в Москве, на месте разрушенной большевиками церкви и развороченного кладбища, в Палашевском переулке. Напротив, через улицу Горького, в продувном сквере стоял Пушкин, окруженный красивыми фонарями».

Пушкин же первым реагирует в «Новом варварстве» на начало войны:

«Наталья Николаевна разбудила его в четыре утра диким криком:

— Война!

Пушкин вскочил, уставился на жену ненавистным взглядом:

— Блядь! Этого еще не хватало!

Подошел к черному окну в нижнем белье:

— Я так и думал. Включи телек.

По всем каналам передавали военную речь приземистого царя. Пушкин слушал речь Государя морщась. В голове начали кружиться стихи».

Есть, конечно, и Достоевский — как без него! Ведь его «Бобок» стал теперь главным стилем русской литературы.

Есть Женя Беркович и Светлана Петрийчук, которых «судили не за пьесу, за надуманным обвинением стояла реальная жажда мести. Идущая откуда-то сверху, очень сверху, замаскированная, но очевидная».

Есть разнообразные евреи русской литературы и есть прозаик кремлевской ориентации Герман Садулаев.

Есть Евгений Баратынский, в стихах которого «мерой вещей является не человек, а вселенская тайна».

Было бы странно, если бы в «Новом варварстве», многие персонажи которого сошли в книгу прямо с новостной ленты, как журналистка Екатерина Барабаш, бежавшая из-под домашнего ареста, — странно было бы, если бы в такой книге не появился Алексей Навальный, который «поправ смертью смерть, будет жить по законам не только политического, но и религиозного бессмертия».

«С точки зрения здравого смысла, — пишет Виктор Ерофеев о только что изданной книге «Патриот», — Навальному нечего было делать в России, кроме как сесть в тюрьму. Он не мог надеяться на снисходительность властей или силу своих единомышленников, пришедших его встретить. Но в его возвращении зазвучала тема мученика, тема русского святого, который идет на казнь во имя великой идеи. Алексей подсчитал, что он должен выйти из тюрьмы в 2051 году — так много было против него заведено уголовных дел. Но вышел раньше. Вернее, взлетел к небесам политического бессмертия. Эта книга — только начало «благой вести» о его пользе для России. Я думаю, мировой читатель прислушается к теме вознесения нашего героя».

«Новое варварство» — публицистически насыщенный текст. Но будучи блестящим публицистом, Виктор Ерофеев понимает тщету публицистичности и смешивает ее в этой книге со странностью, которая присуща только художественности. Так, в мысли и мысли его романа врывается вдруг:

«Мы шли в гости к Разуму, и по дороге нас атаковали разные вьющиеся в воздухе насекомые. Они кусались, танцевали в высоте, пищали, гавкали, как собаки, мяукали, хлопали крылышками.

НАСЕКОМЫЕ. Строить демократические институты, одновременно изменяя демократическим принципам, ребята, нельзя».

Определение нового варварства возникает в романе как результат предпринятого автором изучения России. Но значение его не локально, потому что новое варварство — это то, что «мир пробует на зуб».

«Что же такое варварство ХХI века, которое победило в моей стране? Прежде всего, это полная замена справедливости культом силы. <…> Как-то так вышло, что для Европы варварство исторически движется с востока. Однако теперь мы стали свидетелями нового феномена — Америка становится варварской. Поскольку там демократические выборы, никто не скажет, что Американец вышел победителем нелегально, в том-то и беда, что он — легальный президент. <…> В конце концов, Фукуяма оказался прав: история все-таки кончилась. Но пришла, однако, не мирная демократия, вместо нее пришло варварство. <…> Конечно, и при новом варварстве можно найти себе молчаливое место, сторониться идиотов, жить на даче, смотреть на звезды. А если повезет, так будет и семейная любовь. Но мир еще только погружается в новое варварство, будет продолжение, и заката варварства пока не предвидится. <…> А есть ли вообще ход назад, в либеральную цивилизацию, в волшебный край глубокой литературы, изысканной философии, перспективных направлений в живописи, как когда-то этим отличались импрессионизм, кубизм, сюрреализм?».

Не дает ответа.

«Новое варварство» — роман безбрежный не в последнюю очередь вследствие продуманно-феерического смешения жанров. Виктор Ерофеев дал себе полную свободу повествования — так можно было бы сказать об этом романе, если бы в каком бы то ни было из своих произведений он себе ее не давал.

И все-таки головокружительная свобода «Нового варварства» поражает. Нет, не обсценной лексикой — странно было бы, если бы у Виктора Ерофеева ее не было. А новой силой — каким-то новым для него видом силы и страсти, которыми проникнут и, вероятно, инспирирован этот роман.

Дерево русской литературы перегнулось не напрасно — на избранной им стороне Виктор Ерофеев вырастил настоящее золотое яблочко, и этот плод свободы покатился по мировому блюдечку. Уж и есть за что его полюбить!